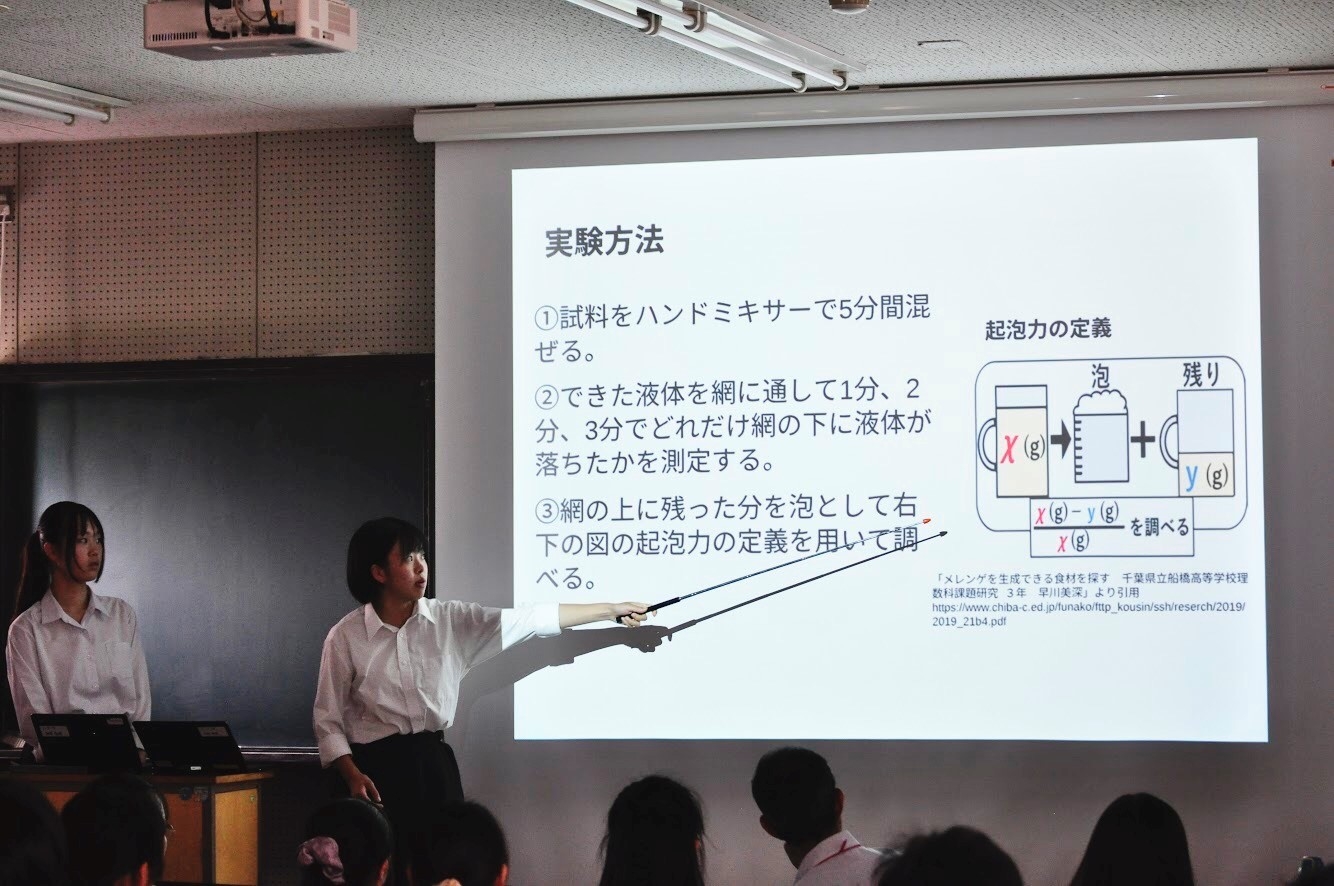

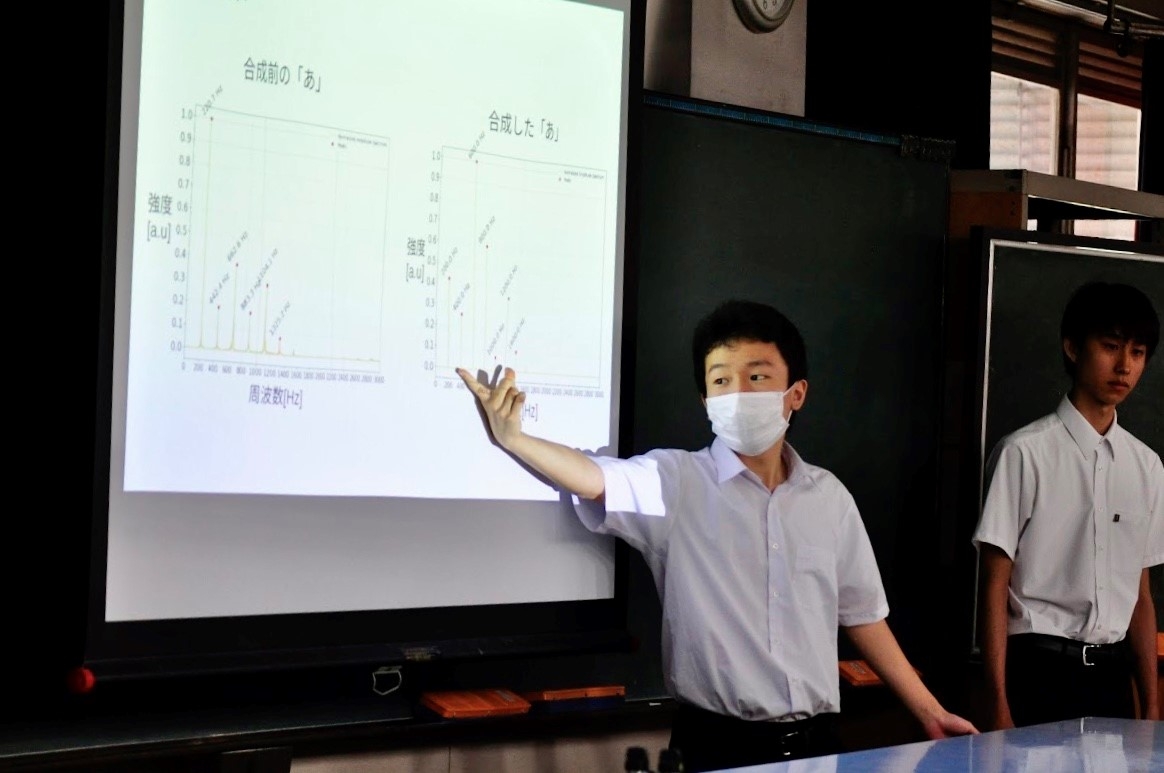

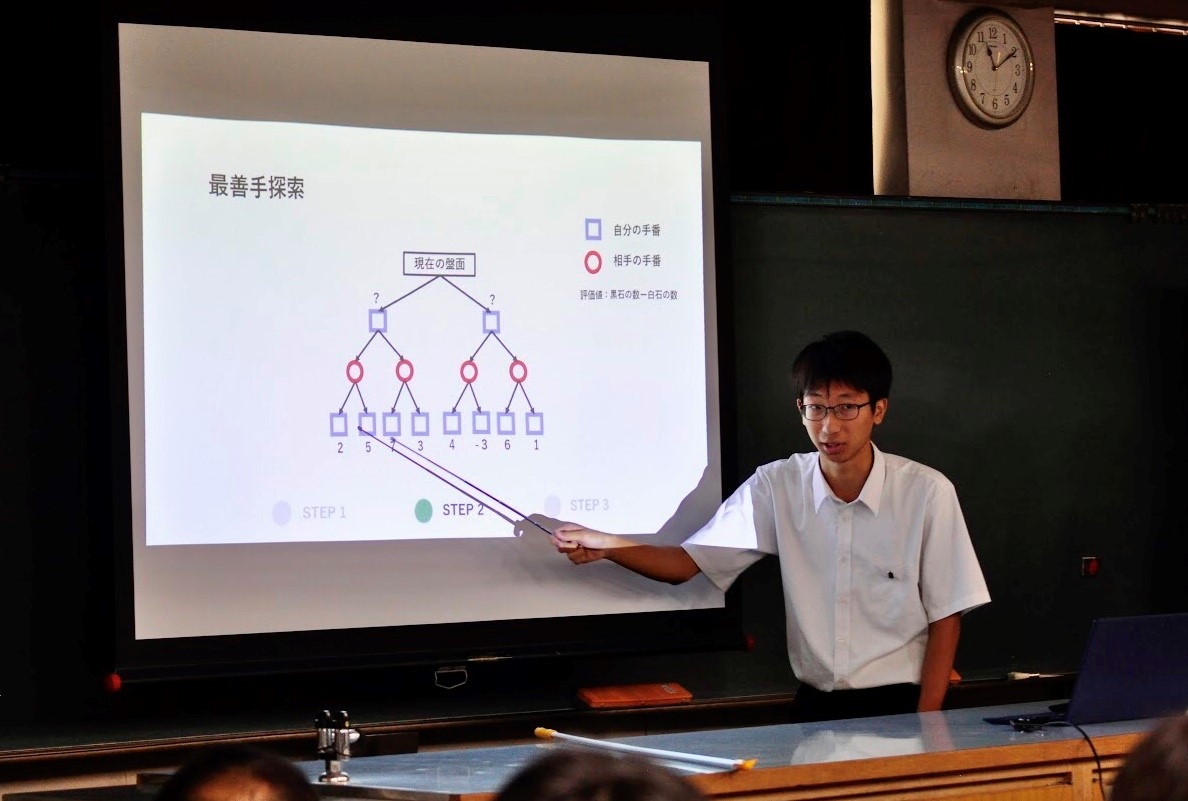

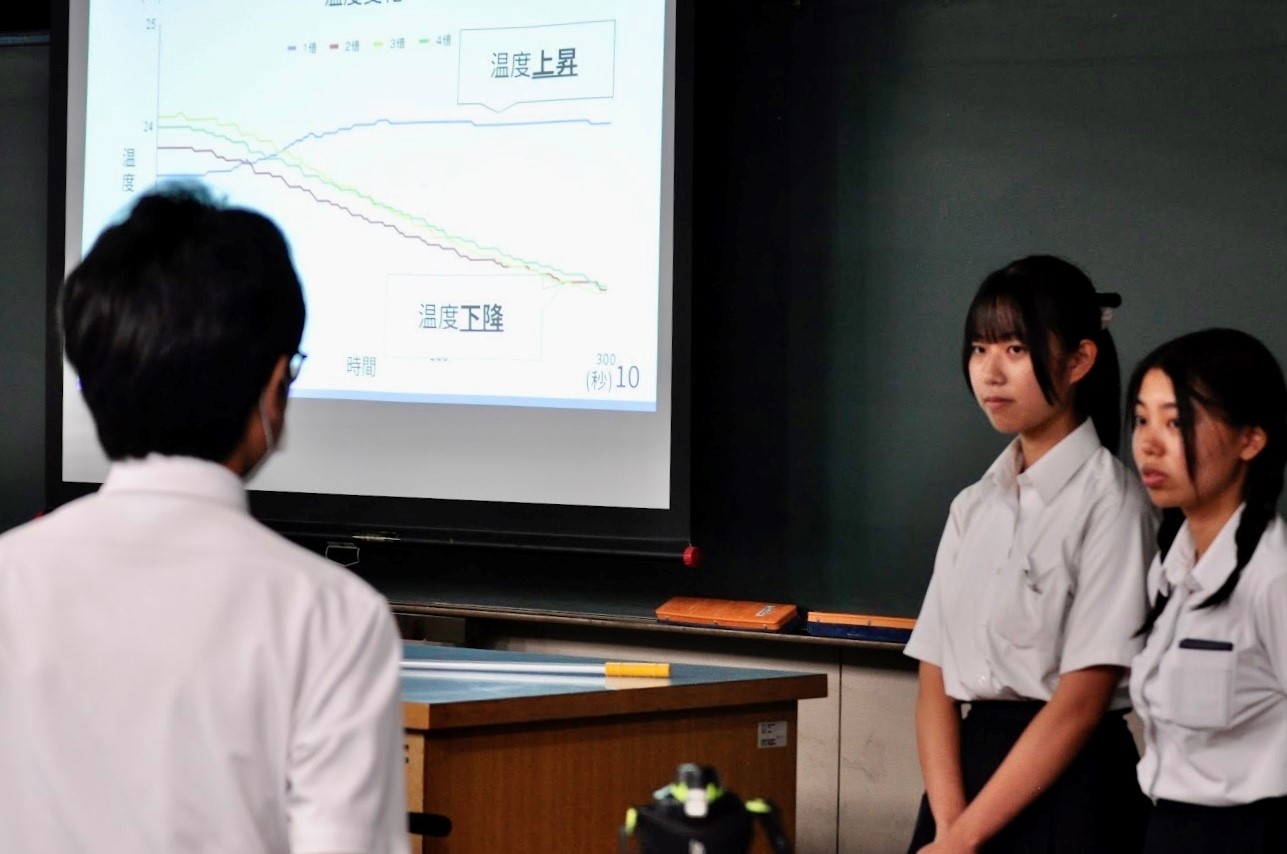

令和7年7月5日(土)に、サイエンス探究コースの生徒約170名による課題研究最終発表会が行われました。発表本数は61本でした。

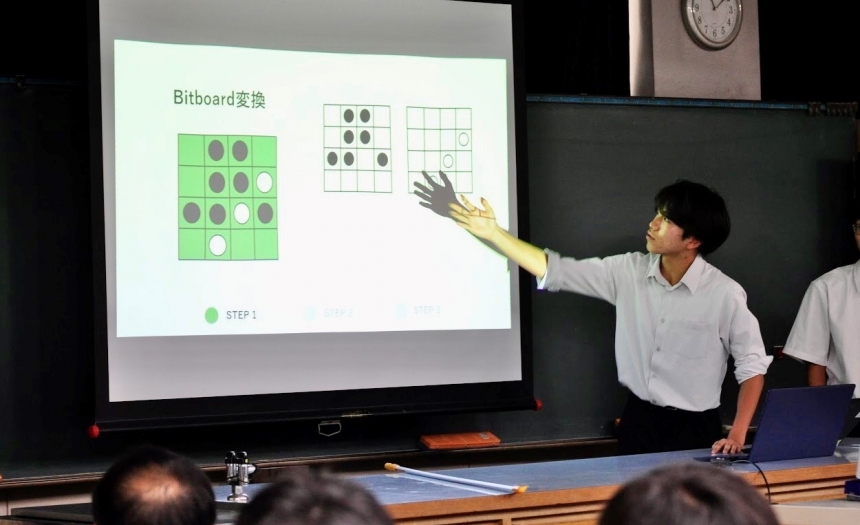

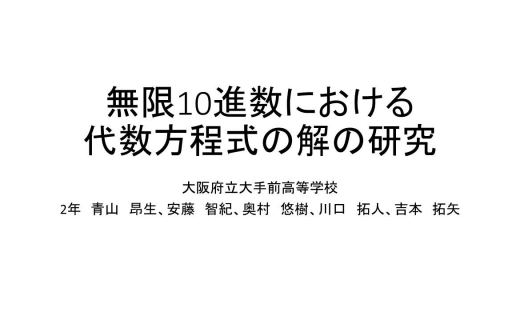

本校のサイエンス探究コースでは、生徒が、言語、歴史、地理、政治、経済、経営、文化、数学、物理、化学、生物、地学、家庭、芸術、保健、体育、情報など、生徒自身が関心の深い分野について、テーマと仮説を設定し、仮説の検証方法を考え、文献調査や観察、測定等を行います。生徒は、調査や実験から得られた結果に対して考察を行う過程で、新しい疑問が生まれ、更に新しく仮説を立てることで研究を深化していきます。

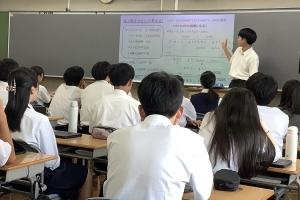

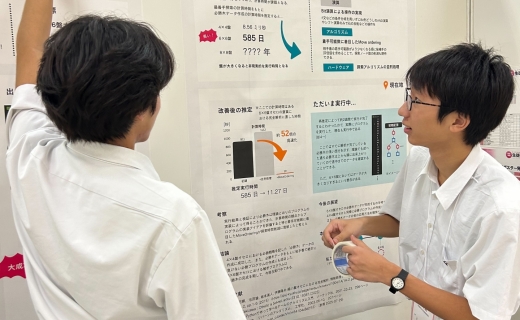

今回の課題研究発表会で、約1年間の研究成果を、大学や大学院の先生方、1・2年生、本校の教員へ、緊張しながらも堂々と発表しました。

発表を終えて、

「正解が1つとは限らない問いに向き合い、結論をだすことの難しさを実感しました。研究を進めていくほど、仮説の設定が正しかったのかと疑問を抱くことがありました。その様な時は無理に研究を突き進めるのではなく、仮説の検証方法が正しかったのかと立ち返る姿勢が大切であり、それまでの測定結果は方向転換の必要性を示すデータとなり無駄にはならないのだということを学びました。」

「発表の質疑応答で、自分たちには無かった観点からの質問をいただけ、新しい角度からの考察方法に気付くことができました。大人数で探究活動に取り組むことで色々な発想が生まれて、研究に深みがでるのだと思いました。」

「研究を進めていても、思い通りの結果が出ないことがあります。ですが、予想と反して起こった結果に対して、何故その現象がおこったのか、何故その測定結果が得られたのかを考察するのがとても楽しかったです。実験結果からファクターの相関関係を見つけ、現象における因果関係を考察する姿勢が大切なことであり、楽しいことなのだと、課題研究を通じて実感できました。」

など、この課題研究発表を通じて生徒は多くの学びを得ることができました。

見学参加した2年生は、今年度の後期より自身の課題研究に取り組み、令和8年1月31日(土)にポスター発表による中間発表を行う予定です。